Neuron最新综述:突触“启动”——氯胺酮等抗抑郁症药的关键作用机制

时间:2025-10-12

来源:brainnews 2025-10-12 15:59

本文基于元可塑性(即突触“启动”)的原理提出一个理论框架:速效抗抑郁药通过“启动”突触使得后续给药能够引发更强的可塑性反应。抗抑郁药物研发聚焦于开发新一代能够快速缓解症状的药物。然而,作为速效抗抑郁药原型的氯胺酮,为何在药物被清除数天后仍能维持症状缓解以及重复给药如何实现更持久的治疗效果,目前仍不清楚。近日,马里兰大学Todd D. Gould在Neuron发表相关研究论文。本文基于元可塑性(即突触 启动 )的原理提出一个理论框架:速效抗抑郁药通过 启动 突触使得后续给药能够引发更强的可塑性反应。在此框架下,作者阐述了氯胺酮的药代动力学与持续抗抑郁药效动力学之间的间接关系,揭示了一种可被利用以精细调节治疗效果的给药模型。本文还探讨了抗抑郁药物疗法所激活的可塑性机制,如何与抑郁症相关情境条件(如压力和心理治疗)所诱导的 启动 效应相互重叠,这为利用新兴的启动剂(例如裸盖菇素等迷幻剂)开发创新治疗策略提供了理论基础。

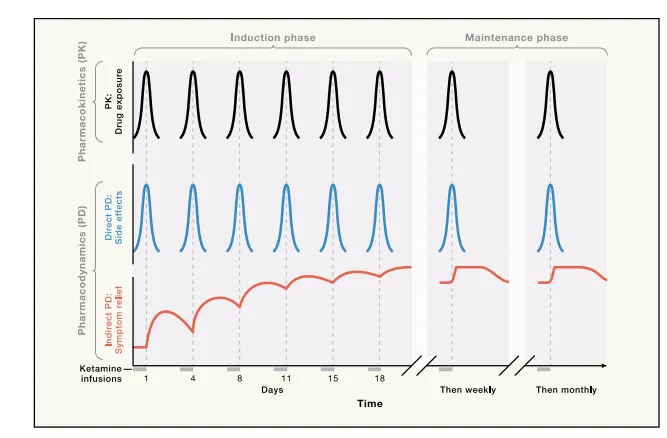

图1 与氯胺酮重复抗抑郁给药后突触启动现象一致的临床观察

氯胺酮和右氯胺酮能快速缓解抑郁,单次给药后数小时起效且疗效常在药物清除后仍持续数天至数周。它不仅对难治性抑郁症有效,还可能用于双相障碍、焦虑、PTSD等多种精神疾病。然而,其药效持久远超药物半衰期的机制一直不明。本文提出 突触启动 假说:氯胺酮并非直接修复大脑,而是像 点火开关 一样,激活突触可塑性机制,使大脑进入一种易响应状态。这种状态在药物清除后仍持续存在,使神经网络对后续刺激(如下一次给药或心理治疗)更敏感,从而解释其长效和累积效应。该框架还揭示,给药间隔、环境因素(如压力或心理支持)均可影响 启动 效果。合理设计间歇给药方案或结合积极情境干预,可增强疗效,尤其对反应不佳者。此外,这一机制也适用于其他促可塑性药物(如裸盖菇素)。总之, 突触启动 为优化氯胺酮治疗策略、提升抗抑郁疗效提供了新视角,也为未来药物研发开辟了新路径。

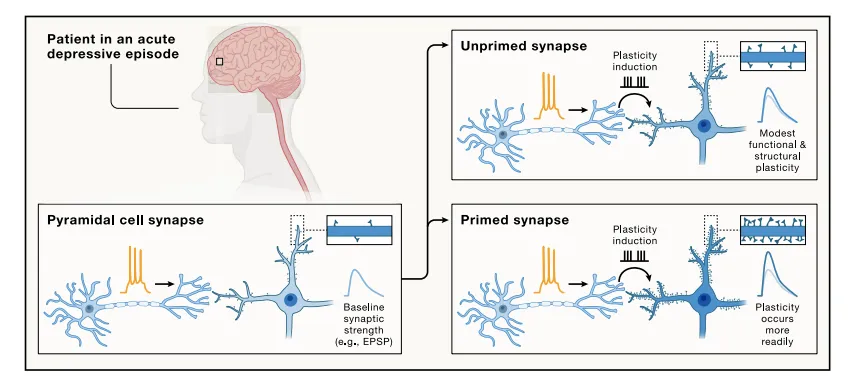

图2 抗抑郁药通过 突触启动 打破抑郁症中的突触僵化,增强大脑可塑性

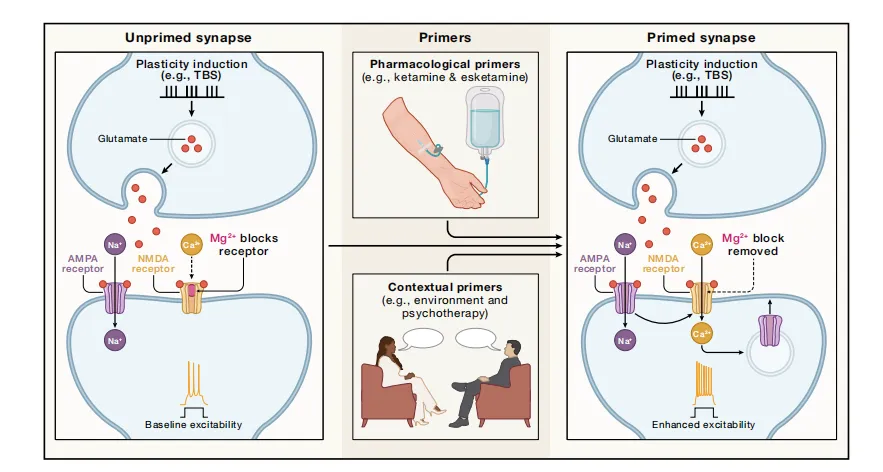

刺激的时机、强度和频率会显著影响大脑突触的反应。研究表明,特定模式的刺激(如电活动、压力或药物)可 启动 突触,使其在后续对相同或不同刺激产生更强或更弱的响应,这种效应可持续数小时至数天。NMDA受体是这一过程的关键调控者,能通过同突触或异突触方式改变突触可塑性能力。这种 突触启动 机制不仅参与学习记忆也影响神经网络稳定性。因此,在治疗可塑性异常相关疾病(如抑郁症)时,必须重视治疗刺激(如药物、电刺激)的时间和空间模式,以优化疗效。

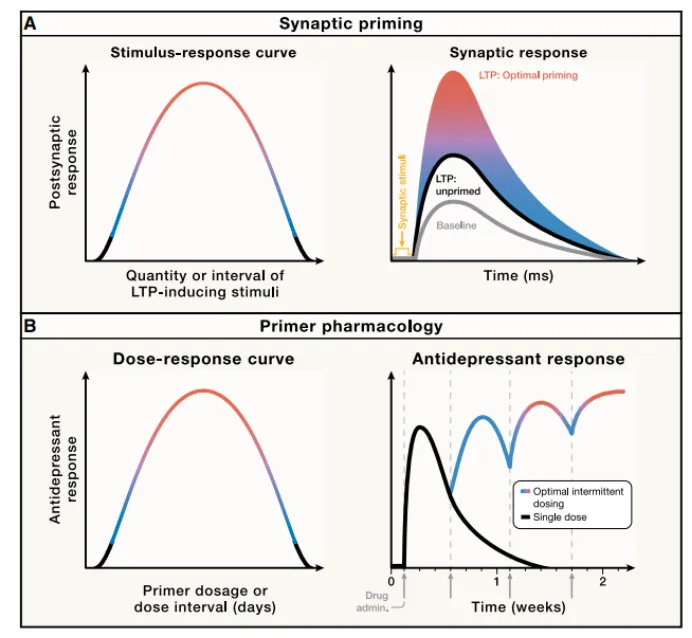

图3 突触可塑性原理调控启动剂药理学

基础研究发现,突触增强存在 倒U型 剂量-反应关系:刺激过少无效,过多反而逆转增强效果。同时,两次刺激之间的间隔至关重要,适当延长间隔可显著提升第二次的增强效果,说明突触需要时间 启动 和准备。这一原理提示,氯胺酮等促可塑性抗抑郁药也应遵循类似规律:给药过频可能削弱疗效,而合理拉长给药间隔,可利用 突触启动 机制,最大化其抗抑郁效应。因此,优化间歇性给药方案的关键,在于把握药物的启动效应与时间窗口,避免过度干预反而抑制可塑性。

图4 利用药理学启动剂与情境启动剂的协同突触作用

研究表明,氯胺酮的抗抑郁效果受给药时间和剂量模式的显著影响。其作用机制符合经典的BCM可塑性模型:通过 启动 突触,持久改变大脑对后续刺激的响应能力,从而逆转抑郁症中的 突触僵化 。这一框架提示,理想的治疗应适度启动可塑性,过频或过量给药反而可能升高增强阈值,削弱疗效。因此,优化间歇性给药间隔至关重要。该原理已成功指导重复经颅磁刺激等物理治疗,也为氯胺酮等药物的精准使用提供了新思路:结合个体化脑刺激,可协同增强疗效。总之,将突触启动与BCM模型结合,为设计更高效、个性化的抗抑郁治疗方案提供了理论基础和实用路径。

总结

氯胺酮目前仍在多项临床试验中被研究以评估其在治疗其他精神疾病(如物质使用障碍、强迫症等)情绪症状方面的疗效。在如此多样的生理条件下评估氯胺酮的治疗作用,凸显了阐明其精神药理学机制的紧迫性,而这可能需要新的给药策略才能有效。在启动剂药理学的背景下,优化给药频率与优化剂量水平同等重要。简而言之,将突触启动原理与启动剂药理学相结合,预示着生物、突触及分子精神病学领域将迎来一个未来,能够开发出更快速、更安全、更有效地治疗抑郁症状的个性化疗法。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.09.010

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->