崖州湾国家实验室发表最新大豆方面的Cell论文

时间:2025-10-04

来源:生物世界 2025-10-04 11:28

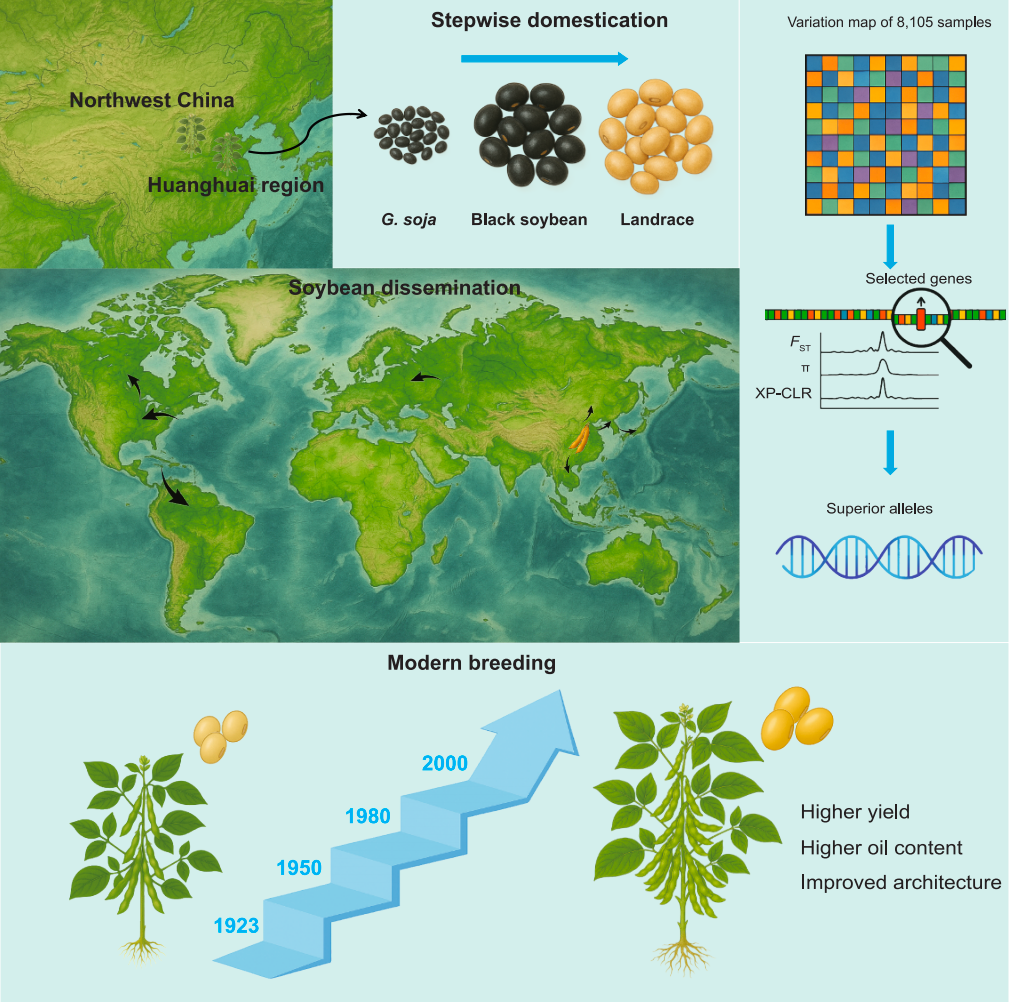

该研究利用前人测定的 8105 份覆盖野生型、地方品种和现代栽培品种的大豆种质资源基因组信息,开展了系统的比较基因组分析,揭示了大豆驯化、传播和改良的基因选择轨迹。现代栽培大豆约在 5000-6000 年前在中国由其野生祖先驯化而来,随后在 15 世纪中叶传播至东亚和东南亚,1740 年传入欧洲,1765 年传入北美,20 世纪初传入中南美洲。大豆种植面积的扩大极大地提高了大豆总产量。

如今,经过数千年的驯化、传播和改良,大豆已成为一种在全球具有重要意义的豆科作物,是人类食用和动物饲料的主要蛋白质和油脂来源。探究大豆如何适应多样的种植环境和育种目标,将有助于未来育种工作的推进。

2025 年 10 月 1 日,崖州湾国家实验室大豆种子创新团队首席科学家田志喜作为通讯作者(博士后朱舟、王亚琳作为共同第一作者),在国际顶尖学术期刊 Cell 上发表了题为:Genomic atlas of 8,105 accessions reveals stepwise domestication, global dissemination, and improvement trajectories in soybean 的研究论文。

该研究利用前人测定的 8105 份覆盖野生型、地方品种和现代栽培品种的大豆种质资源基因组信息,开展了系统的比较基因组分析,揭示了大豆驯化、传播和改良的基因选择轨迹,为大豆进化研究和未来分子设计育种提供了理论基础。

在这项最新研究中,研究团队系统性研究了 8105 份大豆种质资源(覆盖野生型、地方品种和现代栽培品种)在驯化、传播和改良过程中受到选择的基因。

分析表明,黑豆是大豆驯化过程中的关键中间类型,大豆驯化性状是逐步被选择的。这些发现首次明确了黑豆的过渡地位,丰富了大豆的驯化模型。该研究还发现,黑豆可以分为两个主要分支 分支1主要分布于中国黄淮海地区,分支2主要分布于中国西北地区(山西、陕西),进而首次提出存在两个独立的大豆驯化中心,为长期存在的大豆驯化中心争议提供了全新证据。

对来自不同地理区域和历史时期的种质资源进行比较,发现了许多在大豆全球传播过程中促进性状改良和环境适应的受选择基因,为未来大豆品质改良提供了新的分子靶点,并揭示了中国大豆改良过程中育种重点的时序变化 建国初期以培育高蛋白大豆为重点,而近年来更强调高产、高油和抗逆性大豆。

为了突出大豆品种间的等位基因利用情况,研究团队构建了高密度大豆全基因组变异图谱和数量性状核苷酸(QTN)库,并建立了面向全球科研群体的在线数据库。

该研究的亮点:

黑豆是大豆逐步驯化过程中的一个进化中间体;

中国黄淮海地区和西北地区是两个独立的大豆驯化中心;

揭示了大豆传播与改良过程中的时空基因选择;

建立了数量性状核苷酸库和变异图谱在线数据库。

总的来说,这些研究结果提供了宝贵的新见解,并为理解大豆驯化和指导育种策略提供了关键资源。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->