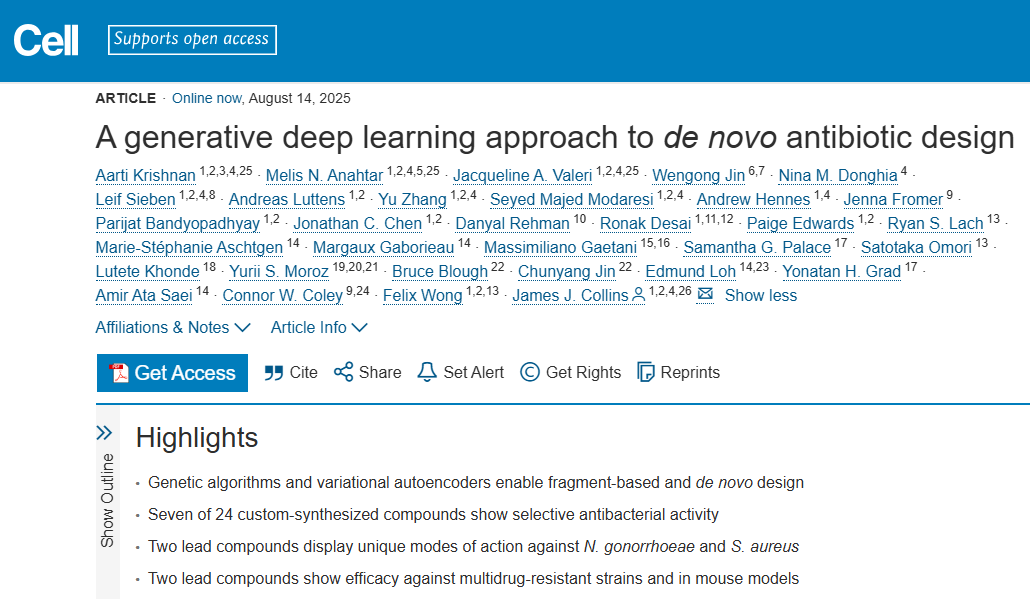

Cell:后抗生素时代“破局者”——从“黄金碎片”拼接到自由创造,两种模式开启抗生素AI设计新纪元

时间:2025-08-23

后抗生素时代的阴影:一场无声的全球危机

每年,全球有近五百万人因耐药菌感染相关问题死亡。美国疾病控制与预防中心 (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 将耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (Methicillin-resistantS. aureus, MRSA) 和淋病奈瑟菌 (Neisseria gonorrhoeae) 分别列为 严重 和 紧急 级别的威胁。前者是医院和社区感染的常见元凶,能引发皮肤、血液甚至肺部感染;后者则导致淋病,其耐药菌株的出现已使多种一线治疗方案失效。

更令人担忧的是,新抗生素的研发速度远远跟不上细菌 进化 的脚步。在1980年至2003年间,全球排名前15的制药巨头仅开发出五种新的抗菌药物。究其原因,研发新抗生素成本高昂、周期漫长且失败率极高。传统的药物发现模式,如同大海捞针,主要依赖于对现有化合物库的大规模筛选,而这些化合物库的结构多样性极为有限。理论上,类药性化合物的化学空间 (chemical space) 据估计可包含高达1060种分子,这是一个天文学数字,而我们目前最大的化合物数据库也仅仅覆盖了其中的沧海一粟,约1011种。

我们是否能跳出 大海捞针 的思维定式,直接 设计 出我们想要的针呢?这正是这项研究试图回答的核心问题。

AI的分子 嗅觉 :构建一位数字世界的药物猎手

要让AI设计药物,首先要教会它 识别 药物。研究人员选择了一种强大的深度学习模型 图神经网络 (Graph Neural Network, GNN)。可以将分子想象成一个由原子(节点)和化学键(边)组成的网络图,GNN正是处理这类图结构数据的大师。

研究团队构建并训练了GNN模型,使其具备一种特殊的 嗅觉 :预测一个给定的分子是否具有对抗特定细菌的活性。他们使用了海量的实验数据作为 教材 :针对淋病奈瑟菌,模型学习了38,765种化合物的筛选数据;针对金黄色葡萄球菌,则学习了39,312种化合物的数据。这些数据被标记为 有效 或 无效 ,模型通过学习这些正反案例,逐渐掌握了抗菌分子的结构特征。

然而,一个好的抗生素不仅要能杀死细菌,还必须对人体细胞安全。为此,研究人员还引入了 反向筛选 (counter-screening)机制。他们利用另外几个GNN模型来预测化合物对人类细胞的毒性,这些模型的数据来自人类细胞 (HepG2)、人骨骼肌细胞 (HSkMCs) 和人肺成纤维细胞 (IMR-90) 的毒性测试。

最终,他们打造出一个强大的AI平台。当你给它一个分子结构时,它能迅速给出一系列评分:对淋病奈瑟菌的杀伤概率、对金黄色葡萄球菌的杀伤概率,以及对多种人类细胞的毒性概率。这位数字药物猎手,已经准备好在广袤的化学空间中大显身手了。

从碎片到堡垒克星:NG1的诞生之路

研究人员的第一套策略,是一种巧妙的 由点及面 的生成方法 基于片段的设计 (fragment-based design)。其核心思想是,一个大而复杂的活性分子,其药效往往源于其内部某个关键的化学片段 (fragment)。如果能先找到这些 黄金碎片 ,再利用AI将它们 生长 成完整的分子,或许能事半功倍。

这个过程分为几步:

第一步:寻找 黄金碎片

研究人员让AI平台对一个包含超过4500万个化学片段的庞大数据库进行全面筛选。这就像让一位嗅觉灵敏的猎犬在一片广袤的森林中寻找猎物的气息。初步筛选后,约有384万个片段被预测对淋病奈瑟菌有活性。

第二步:精炼与提纯

活性并非唯一标准。为了找到真正有价值的 种子 ,研究人员设置了多道关卡: 低毒性筛选,剔除那些被预测对人类细胞有毒的片段; 新颖性筛选,剔除那些与已知的559种抗生素结构过于相似的片段,确保设计出的药物具有全新的骨架; 无警报 筛选,剔除那些含有 泛分析干扰化合物 (PAINS) 或Brenk警报结构的片段。这些结构是药物化学中的 麻烦制造者 ,常常导致脱靶效应或毒性。 经过层层筛选,最终得到了约116万个独特的、具有高潜力且安全的 黄金碎片 。

第三步:AI的 生长 魔法

找到了种子,接下来就是让它生根发芽。研究人员将一个名为F1的优异片段作为起点,并动用了两种强大的生成式AI算法:一种是基于化学合理突变的遗传算法F-CReM,它模拟生物进化,经过五轮迭代生成了超过51万个候选分子;另一种是基于变分自编码器的深度学习模型F-VAE,它一口气生成了超过693万个候选分子。

第四步:从虚拟到现实

面对数百万个由AI设计的虚拟分子,研究人员再次进行严格筛选,综合考虑了预测活性、低毒性、新颖性和合成的可行性。最终,他们选择了两个分子进行化学合成,命名为NG1和NG2。

实验结果令人振奋。NG1表现出了惊人的活性,它对淋病奈瑟菌的最低抑菌浓度 (Minimum Inhibitory Concentration,MIC) 仅为0.5 g/mL。更重要的是,它展现了极高的选择性。其对多种人类细胞的半数致死浓度 (CC50) 在25至128 g/mL之间,这意味着其治疗指数 (Therapeutic Index, TI) 高达50-256。治疗指数是衡量药物安全性的关键指标,数值越高,意味着药物在杀死病原体的同时对人体的伤害越小。NG1无疑是一个极具潜力的候选药物。

破解NG1的杀戮密码:它如何打击超级淋球菌?

一个新药的价值不仅在于其效力,更在于其独特的作用机制 (mechanism of action, MOA),因为这可能意味着它能绕开细菌现有的耐药屏障。那么,NG1是如何杀死淋球菌的呢?

研究人员进行了一系列的实验来探寻答案。时间-杀菌曲线实验表明,NG1能够以浓度依赖的方式快速杀死细菌,效果与常用抗生素阿奇霉素相当。自发突变耐药频率实验的结果显示,细菌对NG1产生耐药性的频率非常低,约为4.3 10⁻⁸,暗示其靶点可能不易通过单点突变来改变。

作用机制的初探发现,NG1并不会像许多抗生素那样破坏细胞膜的质子动力 (proton motive force, PMF),但一系列荧光探针实验却表明,NG1处理过的细菌,其细胞膜的完整性确实遭到了破坏。这似乎有些矛盾。

为了解开这个谜团,研究人员使用了一种名为PISA的蛋白质组学技术,结果清晰地指向了一个目标:LptA蛋白。LptA是细菌外膜脂多糖 (lipooligosaccharide, LOS) 输出系统的一个关键组成部分。在革兰氏阴性菌中,这个系统就像一条 传送带 ,负责将细胞内合成的LOS转运到外膜上,构建起细菌的第一道防线。NG1通过攻击LptA,相当于切断了这条传送带,导致细菌外膜的防御体系崩溃,最终死亡。这是一个新颖且尚未被开发过的抗生素靶点!

最终的考验来自动物模型。在小鼠淋病奈瑟菌阴道感染模型中,NG1再次证明了它的实力。与对照组相比,使用1% NG1凝胶局部治疗的小鼠,其阴道内的细菌载量下降了近1000倍(约3个对数单位),疗效与一线药物头孢曲松相当。这一结果有力地支持了NG1作为一种新型局部用药的转化潜力。

挣脱束缚的想象力:当AI 梦见 新抗生素DN1

如果说基于片段的设计是带着地图的探索,那么第二种策略 无约束的从零设计 (unconstrained de novodesign) 则是一场没有任何地图的自由冒险。研究人员想知道,如果不给AI任何 种子 或 起点 ,它能否凭空 想象 出全新的抗菌分子?

他们调整了生成模型,其中一种更先进的JT-VAE模型甚至不需要任何起始输入,完全基于其在训练过程中学到的化学知识进行创造。两种模型联手,生成了超过2900万个前所未有的分子。

研究人员将注意力集中在JT-VAE生成的分子上。经过与之前类似的严格筛选流程,他们最终挑选了90个候选分子,并成功合成了其中的22个进行测试。

这次的命中率甚至更高得惊人:在22个全新的分子中,有6个表现出对金黄色葡萄球菌的抗菌活性,命中率高达27.3%!这充分证明了生成式AI在探索未知化学空间方面的巨大潜力。

在这6个活性分子中,一个名为DN1的分子脱颖而出。它对普通金黄色葡萄球菌 (MSSA) 和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 的MIC均为4 g/mL,显示出强大的抗菌效力。同时,它对人类细胞的毒性较低,治疗指数达到了32,展现了良好的安全性。

细胞膜上的无形战争:DN1的故事

DN1,这个由AI 梦见 的分子,又隐藏着怎样的杀菌秘密呢?实验发现,DN1主要针对革兰氏阳性菌,与NG1不同,它直接作用于细胞膜的质子动力。DiSC3(5)荧光探针实验显示,DN1能够特异性地耗散细胞膜电位 ( ),这是维持细菌生命活动的关键能量来源之一。

在冷冻透射电子显微镜 (Cryo-TEM) 下,研究人员观察到了DN1对细菌造成的毁灭性打击。经DN1处理的金黄色葡萄球菌,其细胞膜明显增厚、结构紊乱;而淋病奈瑟菌的细胞膜则出现脱落和细胞肿胀。这些直观的图像,生动地揭示了DN1作为一种膜活性剂的强大破坏力。

在小鼠MRSA皮肤感染模型中,DN1同样表现出色。与对照组相比,局部使用1% DN1软膏治疗,能使伤口处的细菌载量降低10倍,其疗效与临床上用于治疗葡萄球菌感染的药物夫西地酸相当。

从AI的虚拟构想到动物体内的真实疗效,DN1的成功,标志着de novo药物设计时代的到来。

AI设计的未来蓝图

这项发表于《细胞》的研究,不仅仅是发现了两种潜力巨大的抗生素候选物NG1和DN1,更重要的是,它为我们展示并验证了一个全新的药物发现范式。

研究清晰地对比了两种生成策略的优劣: 基于片段的设计 更为稳健,是在已知和未知之间架起桥梁的巧妙策略;而 从零设计 则更具颠覆性,它赋予AI最大的自由度,可能带来全新的作用机制,是真正的创新源泉。该研究中高达27.3%的命中率,已经让人们看到了这种策略的巨大潜力。

这项工作的另一个核心价值在于,研究人员构建的是一个可扩展的模块化AI平台。未来,像生成对抗网络 (GANs)、分子变换器 (molecular transformers) 甚至扩散模型 (diffusion models) 等更前沿的AI技术,都可以像插件一样轻松地集成到这个平台中。这意味着,随着AI技术的不断进步,这个 分子炼丹炉 的能力也将不断升级。

长期以来,药物研发更像是一门 发现 的科学,充满了偶然和运气。而这项研究预示着一个根本性的转变 向 设计 的科学迈进。我们不再仅仅依赖于筛选自然界或化合物库中已存在的东西,而是可以根据需求,主动地、理性地设计出具有特定功能的分子。

这不仅将极大地加速新抗生素的研发进程,为我们对抗超级细菌的战争增添关键的筹码,其影响也必将辐射到癌症、神经退行性疾病等几乎所有依赖于小分子药物治疗的领域。

AI与人类智慧的结合,正在开启一个分子创造的新纪元。在这片由数据和算法构成的广阔新大陆上,我们有理由相信,更多拯救生命的创新药物,正在等待着被 设计 和 创造 出来。这场无声的战争,我们或许终将迎来胜利的黎明。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->