10月Nature杂志重磅级亮点研究成果解读!

时间:2025-10-27

时光总是在不经意间匆匆流过,转眼间10月份即将结束,在即将过去的10月里,Nature杂志又有哪些亮点研究值得一读呢?小编对相关亮点文章进行了筛选整理,分享给大家!

【1】

doi:10.1038/s41586-025-09521-x

在全球范围内,是十大常见癌症之一,有数据显示,男性罹患膀胱癌的风险是女性的四倍,而吸烟则是首要的明确环境风险因素;尽管这些风险因素早已被记录,但其背后的生物学机制却一直是个谜。癌症的发生并非一蹴而就,在肿瘤形成之前的数年甚至数十年里,我们体内的正常组织其实早已悄然上演着一场 细胞进化 ,某些细胞获得突变逐渐扩张从而形成克隆。

如今,一篇发表在国际杂志Nature上题为 Sex and smoking bias in the selection of somatic mutations in human bladder 的研究报告中,来自华盛顿大学等机构的科学家们通过研究首次在健康膀胱组织中捕捉到了这一过程的踪迹,并揭示了性别与吸烟如何 偏袒 某些突变细胞,这就为理解膀胱差异打开了全新视角。

针对驱动基因的正常尿路上皮超深DNA测序或能揭示数千个突变

传统DNA测序技术如同后院望远镜只能看到最明亮的 恒星 ,即肿瘤中大量存在的突变,而这项研究中,研究人员则采用了超深度双链DNA测序技术(约5000 覆盖度),相当于将观测设备升级为 詹姆斯 韦伯太空望远镜 ,首次在健康膀胱组织中发现了数千个以往看不见的克隆驱动突变。文章中,研究人员分析了来自45位捐赠者的79个正常膀胱样本,结果显示,尽管男性和女性的非功能性突变数量相近,但男性在RBM10、CDKN1A和ARID1A这三个关键基因上出现了显著更多的截短驱动突变,这就说明这些突变在男性尿路上皮中受到了更强的正向选择。

【2】

doi:10.1038/s41586-025-09602-x

被热锅烫到会瞬间缩手,这是身体的疼痛警报在起作用;可对全球数亿慢性疼痛患者来说,伤口早已愈合,疼痛警报却始终长鸣 仅美国就有近 5000 万人受此折磨,中国患者数量更触目惊心。慢性疼痛不只是 痛 ,更是神经系统的 失控狂欢 ,既难定位又难治疗。

如今,匹兹堡大学团队发表在Nature的研究,不仅找到大脑中控制慢性疼痛的 总开关 ,还发现饥饿、恐惧等生存本能能天然 静音 疼痛,为疼痛治疗开辟全新路径。过去,科学家认为疼痛是受伤部位向大脑发送的 求救信号 ,可这项研究颠覆了这一认知:慢性疼痛更像大脑的 待机故障 即便伤口愈合,脑干臂旁核(lPBN)中一群表达 Y1 受体(Y1R)的神经元仍会持续活跃,就像汽车熄火后警报器还在响。

研究人员用钙成像技术观察小鼠发现,Y1R 神经元在急性疼痛时会被快速激活,而在炎症、神经损伤等慢性疼痛状态下,它们会进入 持续怠速 模式:部分神经元随舔爪等疼痛应对行为脉冲式活跃,另一部分则不受行为影响,始终保持高活性,就像在持续传递 仍在疼痛 的信号。更特别的是,这些 Y1R 神经元并非集中成团,而是像 彩色马赛克 一样分散在不同功能的神经元集群中,既能接收脊髓传来的疼痛信号,又能向杏仁核、丘脑等情绪和感觉中枢传递信息,这种分布式结构让它们成为调控疼痛的 枢纽 。

【3】

doi:10.1038/s41586-025-09603-w

想象一下,你面前摆着一套由67万亿个字母写成的 生命天书 ,这就是全球公共基因数据库中储存的原始DNA数据总量,这个数字相当于把人类基因组重复打印2000多万次,其庞大程度几乎超出了人类直观的理解范围。

在新冠疫情中,我们见证了基因测序如何快速锁定病毒变种,为全球防控提供关键信息;然而,这只是冰山一角,从追踪耐药菌的全球传播到解密癌症的基因根源,再到绘制人体微生物地图,现代生命科学正日益依赖于对这些海量基因数据的挖掘。但一个巨大的矛盾随之而来:数据正以每45个月翻一番的速度疯狂增长,而我们分析其的能力却像试图用吸管喝干大海一样,传统的检索方式如同在图书馆里逐页翻找特定句子,效率低下,成本高昂,让绝大多数宝贵数据 沉睡 在硬盘的海洋里。

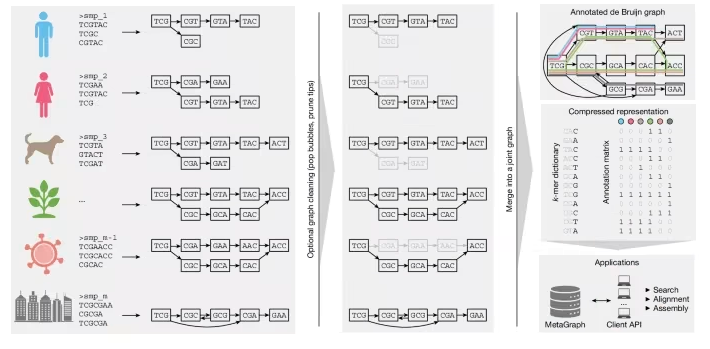

MetaGraph的框架

怎么办?是时候为生命的天书打造一个强大的 搜索引擎 了。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 Efficient and accurate search in petabase-scale sequence repositories 的研究报告中,来自苏黎世联邦理工学院等机构的科学家们就开发出了一种名为MetaGraph的方法,这项研究的核心目标非常明确,即要让任何人都能像使用谷歌搜索一样,快速、准确、低成本地在全球基因数据库中搜寻特定的DNA、RNA或蛋白质序列;这意味着一线医生或许能瞬间比对的基因突变,环保科学家能快速监测水体中的抗生素耐药基因,研究人员能发现物种间未知的基因交流,这不仅是技术上的突破,更是推动医疗、公共卫生和基础科研民主化的关键一步。

【4】

doi:10.1038/s41586-025-09585-9

你体内的每个细胞里,都在上演一场精密的 分子交通 :复制机器(replisome)像高速跑车,飞速拷贝 DNA 确保细胞分裂时遗传信息不丢失;转录机器(RNA 聚合酶)像重型卡车,缓慢读取基因合成 RNA。可这两大 生产线 在同一条 DNA 车道 上运行,一旦 追尾 就会引发 转录 - 复制冲突(TRCs) 这种冲突正是 DNA 损伤、基因突变乃至癌症的重要诱因,约 70% 的人类肿瘤都与基因组不稳定相关,而 TRCs 就是背后的关键推手之一。

如今,梅奥诊所团队发表在Nature的研究,找到了 DNA 交通拥堵 的解决者 蛋白质 KCTD10,它像精准的交通指挥官,能及时疏通冲突,守护基因组稳定,更为抗癌治疗开辟新路径。DNA 复制与转录的 双向道危机 ,比想象中更棘手。复制机器每秒能移动数千个碱基,而转录机器速度仅为其十分之一,二者若在同一条 DNA 链上同向行驶,复制机器很容易 追尾 转录机器。更危险的是,人类基因组中,DNA 复制起点常集中在活跃转录的区域,这意味着 交通高峰 与 车道狭窄 叠加,TRCs 发生概率大大增加。过去科学家知道 TRCs 会导致 DNA 断裂、突变,但细胞如何 感知 冲突、及时 调度 避免灾难,一直是未解之谜。

KCTD10 的发现,填补了这一空白。研究团队发现,KCTD10 有个独特技能 能同时 牵手 复制机器和转录机器:它通过 C 端的 PIP 盒与复制关键蛋白 PCNA 结合,又能与转录机器中的 RNA 聚合酶 II(POLR2A)互动,像一座 分子桥梁 横跨两大系统。当复制机器即将追上前方的转录机器时,KCTD10 会迅速 警觉 ,通过自身的 BTB 结构域招募 CUL3 蛋白,组成 CUL3-KCTD10 E3 泛素连接酶复合体 。这个复合体就像 交通执法队 ,给转录机器里的关键因子 TCEA2 贴上 泛素标签 这相当于给 TCEA2 发了 靠边信号 ,随后 TCEA2 会被细胞内的降解系统清除,转录机器随之 解体 ,为复制机器让出通道,整个过程高效且精准,避免了 DNA 撞车 。

【5】

doi:10.1038/s41586-025-09528-4

你是否曾在点外卖时纠结半小时,最后突然拍板 就它了 !或是在岔路口犹豫片刻,瞬间定下走哪条路?这些日常 拍板瞬间 背后,大脑其实在经历一场精密的 神经轨迹大转弯 。

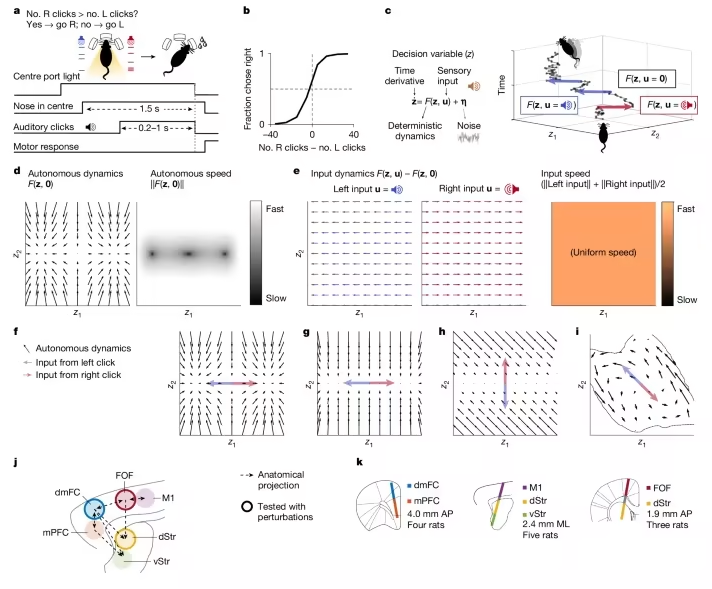

近日,普林斯顿大学团队发表在Nature的研究,用 AI 解码大鼠脑活动,首次精准 抓包 了大脑从 疯狂吸收信息 到 我意已决 的关键切换点 nTc(神经推断承诺时间),还发现这个瞬间的神经活动方向会发生近 90 度大转弯,仿佛 关上耳朵 不再理会新信息。这一发现不仅揭开决策的神经密码,更给 ADHD、等疾病的决策障碍提供了新靶点。

决策的吸引子模型通过记录大鼠前额叶皮层和纹状体活动得以验证

要捕捉大脑的 拍板瞬间 ,研究团队先给大鼠设计了一个 听觉计数挑战 :大鼠把鼻子伸进中央端口固定 1.5 秒(确保注意力集中),期间左右扬声器会随机播放 咔哒 声(刺激时长 0.2-1 秒),它需要判断哪边声音更多,选对就能喝到水。这个任务的关键在于 证据积累 和人类纠结时 对比选项优缺点 一样,大鼠需要持续整合听觉信号,直到做出决定。研究人员用Neuropixels 探针同时记录了大鼠 6 个关键脑区的数百个神经元活动,包括负责早期信息处理的dmFC(背内侧前额叶皮层)、后期决策承诺的FOF(前额叶定向区),以及协调的M1(初级皮层)和dStr(背侧纹状体),完整覆盖决策的 信息输入 - 处理 - 输出 链条。

【6】

doi:10.1038/s41586-025-09619-2

你有没有想过,为什么小时候一次走丢的恐惧感,几十年后依然清晰?为什么上周二的会议内容,这周就想不起细节?这些问题背后,藏着大脑最精妙的 记忆筛选机制 。

传统教科书一直认为,神经元是记忆的唯一 掌控者 ,但近日日本 RIKEN 脑科学研究中心团队发表在Nature的研究彻底颠覆了这一认知:真正决定 哪些记忆该永存、哪些该遗忘 的,是一向被当作 后勤辅助 的星形胶质细胞。它们就像大脑的 记忆总监 ,通过 情绪贴标+重复验证 的双重认证,给重要记忆打上 永久保存 的标签,甚至能被人为调控来弱化记忆。这一发现不仅改写了神经科学教科书,更给 PTSD 治疗和新一代节能 AI 开发打开了全新大门。

要抓住记忆的 幕后者 ,研究团队设计了一场针对小鼠的 恐惧记忆追踪实验 。他们让小鼠在特定笼子里经历轻微电击(形成恐惧记忆),随后几天多次将其放回笼子观察回忆反应,重点聚焦处理情绪记忆的核心脑区 基底外侧杏仁核(BLA) ,因为这里的星形胶质细胞已被证实与恐惧记忆调控密切相关。

为精准捕捉细胞活动,研究人员用Fos 蛋白标记技术结合双光子钙成像,实时追踪记忆形成与提取时的细胞激活状态:Fos 蛋白会在细胞活跃时大量表达,就像给细胞 拍了张工作快照 ,而钙成像能直观显示细胞的信号传递过程。结果让所有人意外:记忆形成的瞬间,神经元群剧烈活跃,忙着接收和初步处理 电击 + 笼子 的感官信息,而星形胶质细胞始终 沉默 ;但几天后小鼠回到笼子触发回忆时,神经元反应平淡如水,星形胶质细胞却集体 亮起来 钙信号剧烈波动,细胞间通过间隙连接形成同步活动的 集群 ,就像突然启动的 记忆归档系统 。

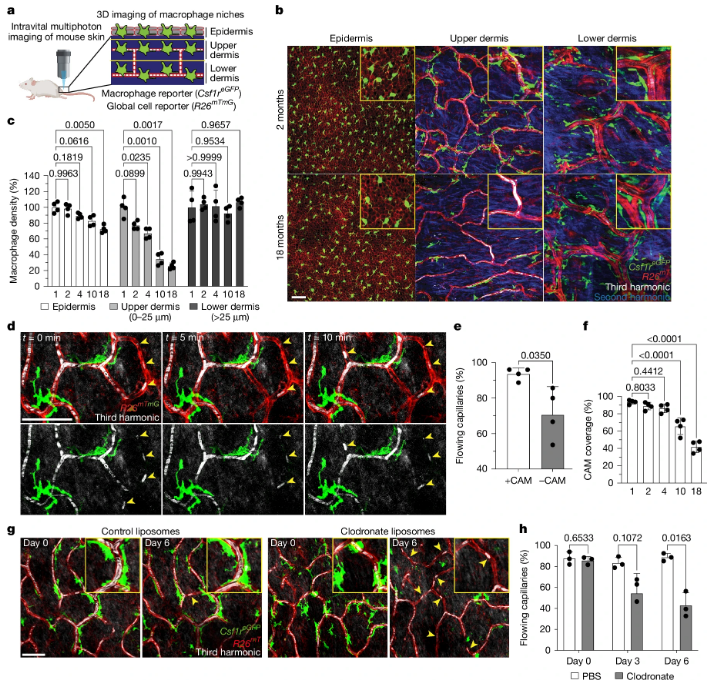

【7】 守护神 CAMs 丢了是关键,补回来能焕活血管

doi:10.1038/s41586-025-09639-y

随着年龄增长,皮肤不只是长皱纹、变松弛 伤口愈合变慢、容易感染、摸起来发凉,这些 隐形 其实更影响。背后的关键原因之一,就是皮肤里负责 供血供氧 的毛细血管在悄悄衰退。

近日,纽约大学医学院团队发表在Nature的研究,终于找到了毛细血管衰老的 元凶 :一种叫毛细血管相关巨噬细胞(CAMs) 的特殊细胞丢得太快了!这些贴在毛细血管旁边的 守护神 ,能清理血管垃圾、修复,一旦它们减少,血管就会堵得慌、修不好,皮肤自然老得快。更让人振奋的是,研究还找到了解决办法:用药物或局部修复信号 补回 CAMs,就能让老年小鼠的毛细血管重新焕活。

与年龄相关的生境特异性巨噬细胞缺失与皮肤毛细血管血流受损相关

皮肤里的毛细血管就像 微型输油管 ,给表皮和真皮输送和氧气,一旦它们功能下降,皮肤就会失去活力。过去科学家知道毛细血管会随年龄减少,但一直不清楚 谁在保护它们 。这次研究团队用活体双光子显微镜,对小鼠皮肤进行了长达 18 个月的 直播观察 从 1 个月大(相当于人类青少年)到 18 个月大(相当于人类老年),全程追踪 CAMs 的变化。结果发现,皮肤里的巨噬细胞不是 一刀切 地减少:表皮和深层真皮的巨噬细胞变化不大,但上层真皮、紧紧贴在毛细血管旁边的 CAMs,减少速度比毛细血管本身还快!18 个月大的小鼠,很多毛细血管周围已经没有 CAMs 守护 ,这些 无守护血管 的血流堵塞率,比有 CAMs 的血管高了近 3 倍。

更关键的是,这种现象在人类身上也存在。研究团队对比了 40 岁以下年轻人和 75 岁以上老年人的皮肤样本,发现老年人皮肤里的 CAMs 数量同样显著减少,而且 CAMs 越少的区域,毛细血管堵塞越严重。这说明,CAMs 丢失是跨物种的 衰老标志 ,不是小鼠特有的现象。

【8】

doi:10.1038/s41586-025-09350-y

在当今全球健康领域,遗传学研究正逐渐成为预测和预防疾病的关键手段,随着基因测序技术的飞速发展,科学家们已经能通过分析个体的基因组来预测其患复杂疾病的风险。目前,全球约有10%的疾病与遗传因素有关,而在某些地区这一比例甚至更高,例如,在东亚地区,遗传因素对某些疾病的贡献率可达20%以上;然而,尽管遗传学研究取得了巨大进展,但目前大多数多基因风险评分(PRS)模型主要基于欧洲血统人群的全基因组关联研究(),这就导致在其他血统人群中预测性能下降。

为了实现精准医疗的全球潜力,必须在不同人群中进行大规模的基因组学研究并优化跨人群的临床适用多基因风险模型。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 Population-specific polygenic risk scores for people of Han Chinese ancestry 的研究报告中,来自中国台湾中央研究院等机构的科学家们通过对汉族人群的全面基因组学分析开发出了针对该人群的多基因风险评分模型,相关研究成果有望填补东亚血统人群的相关研究空白。

文章中,研究人员想通过对汉族人群的基因组进行大规模分析开发出针对该人群的多基因风险评分(PRS)模型,从而提高对复杂疾病风险的预测能力,这对于实现精准医疗、优化疾病预防和治疗策略具有重要意义。文章中的研究对象为来自中国台湾的463,447名汉族血统个体,这些个体来自台湾精准医学倡议(TPMI)项目,所有参与者均提供了DNA样本用于基因分型,并同意将其纵向电子病历(EMR)数据用于研究。

【9】

doi:10.1038/s41586-025-09614-7

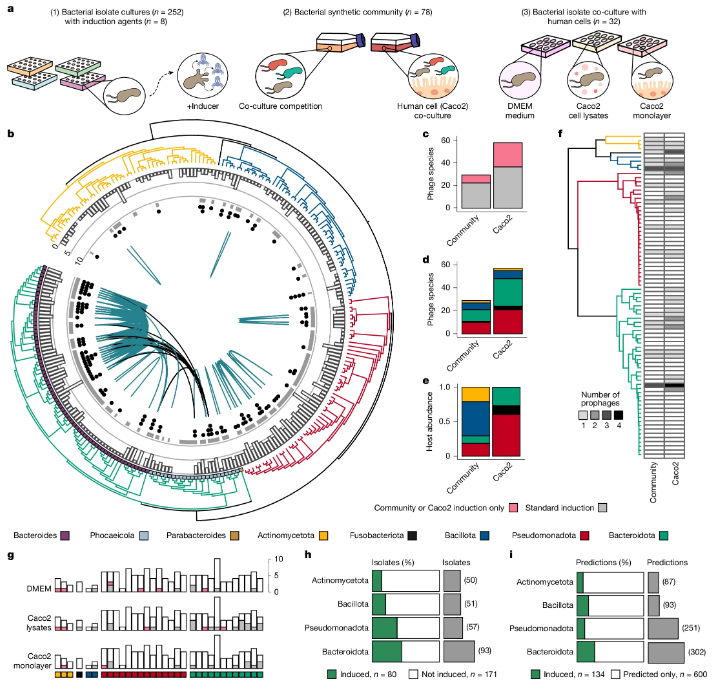

在当今全球公共卫生领域,肠道微生物组的研究正逐渐成为热点话题,其不仅与人体健康密切相关,还与多种疾病的发生和发展有着千丝万缕的联系。据估计,人体肠道中存在着数以万亿计的微生物,其中包括细菌、真菌、病毒等;其中噬菌体(专门感染细菌的病毒)在维持肠道微生物平衡中扮演着重要角色,然而,尽管噬菌体在肠道微生物组中无处不在,但关于其生态学、进化以及与宿主细菌的相互作用,研究人员仍知之甚少。

近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 Isolation,engineering and ecology of temperate phages from the human gut 的研究报告中,来自莫纳什大学等机构的科学家们就通过研究揭开了人类肠道中温和噬菌体的神秘面纱。文章中,研究人员旨在深入探索人类肠道中的温和噬菌体,揭示其生态学特征、进化机制及与宿主细菌的相互作用。通过分离、鉴定和诱导这些噬菌体,研究人员希望能更好地理解其在肠道微生物组中的功能,并为未来的微生物组工程和疾病治疗提供新的思路。研究人员使用了252种人类肠道细菌分离株,这些细菌涵盖了多个不同的门,包括放线菌门、厚壁菌门、变形菌门和拟杆菌门等。这些细菌分离株是从人类粪便样本中分离出来的,具有广泛的遗传多样性和生态代表性。

肠道前噬菌体在纯培养与合成细菌群落培养条件下的诱导特征

研究人员使用了包括高通量测序、分析及噬菌体诱导实验等多种先进技术手段开展研究,首先他们进行了噬菌体诱导,将252种细菌分离株在不同的诱导条件下培养,包括添加诱导剂(比如丝裂霉素C、过氧化氢等)和与宿主细胞共培养等;随后进行DNA提取与测序及数据分析,并进一步进行噬菌体的特性研究。

【10】

doi:10.1038/s41586-025-09626-3

流感病毒一直是全球公共卫生的重大威胁之一,尤其是甲型流感病毒(H5型)(A(H5)),这种病毒主要在禽类中传播,但也能跨物种感染人类引发严重疾病,WHO数据显示,自1997年首次发现人类感染A(H5)流感病毒以来,截至2025年7月,全球已报告1085例确诊病例,其中530例死亡,病死率高达48.8%。此外,A(H5)流感病毒在禽类中的广泛传播也对全球家禽产业造成了巨大经济损失。

面对如此严峻的形势,开发一种能有效预防A(H5)流感病毒的疫苗显得尤为重要。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 A vaccine central in A(H5) influenza antigenic space confers broad immunity 的研究报告中,来自荷兰伊拉斯谟大学鹿特丹医学等机构的科学家们通过研究成功开发出一种位于A(H5)流感病毒抗原空间中心的疫苗,其或能提供广泛的保护。

传统的疫苗设计方法需要不断更新疫苗株以应对病毒的变异,这种方法不仅耗时耗力且在面对新出现的病毒株时往往反应迟缓。为了克服这一难题,研究人员决定从A(H5)流感病毒的抗原进化和多样性入手,通过构建高分辨率的抗原地图来寻找一种能够诱导针对不同抗原型病毒的广泛免疫反应的疫苗抗原。这种疫苗抗原位于抗原空间的中心位置,理论上可以提供更广泛的保护,减少因病毒变异导致的免疫逃逸风险。

文章中,研究人员首先从全球范围内收集了127个具有代表性的A(H5)流感病毒的血凝素(HA)基因,这些基因涵盖了从1959年到2022年的不同病毒株。通过反向遗传学技术,他们将这些HA基因克隆到一个减毒的流感病毒株(A/Puerto Rico/8/1934,PR/8)的遗传背景中,从而生成了一系列重组病毒;随后他们利用这些重组病毒免疫雪貂,收集雪貂血清并用于后续的血凝抑制(HI)实验。通过HI实验,研究人员获得了127个抗原与33份雪貂血清之间的交叉反应数据,利用这些数据构建了一个三维的抗原地图。在这个地图中,抗原之间的距离与HI效价呈负相关,即抗原与血清之间的反应效价越高,其在地图上的距离就越近。通过这种可视化的方式,研究人员就能直观地观察到A(H5)流感病毒抗原的进化和多样性。(100yiyao.com)

更多精彩阅读:

!

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->