Cell Genomics:广州医科大学等单位联合开发单细胞CRISPR扰动技术破解复杂遗传位点调控难题,揭示隐性调控新机制

时间:2025-09-01

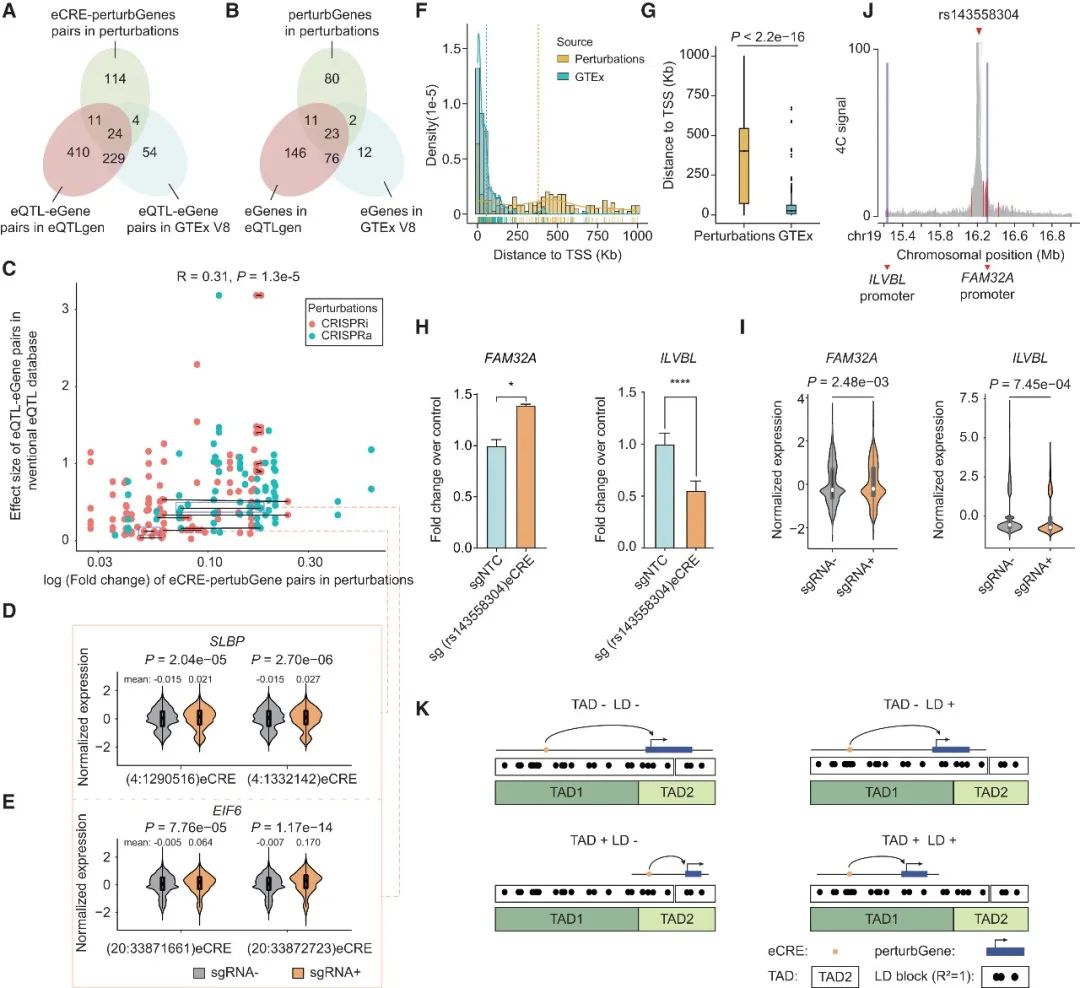

eCRE扰动与eQTL定位调控效应的示意图及比较

通过分析扰动后的基因表达与染色质状态变化,研究团队得出四大突破性结论:

1.pLD区域普遍存在"多因果"调控:在81个pLD信号中,62%(51个)包含至少一个因果CRE,其中41.1%(33个)存在2-6个因果CRE,形成"多站点顺式调控"。更令人惊讶的是,45.1%的pLD信号同时调控多个靶基因(包括远端基因),例如rs1049359标记的CRE不仅调控邻近基因,还影响800kb外的CALD1基因。

2.超三分之一功能元件"隐形",传统注释失效:通过对比扰动前后的表观遗传状态,研究团队发现,36%(29/80)的因果CRE在扰动前缺乏经典表观标记(如开放染色质、H3K27ac等),属于"未标记调控元件"(URE)。例如,rs73156934标记的URE虽无经典表观特征,却通过增强子活性远距离调控CALD1表达,且在CRISPRi扰动后显著改变染色质可及性。

3.现有计算工具难以预测内源性调控效应:评估20种主流功能预测工具(如Eigen-PC、GenoCanyon)发现,其在区分因果CRE与非因果元件时表现不佳(AUC多低于0.6)。深度学习模型Enformer虽能捕捉部分序列效应,但与实验结果的吻合度仍有限。这提示现有模型因依赖常规表观特征或单一组织数据,难以解析复杂LD区域的动态调控。

4.基因组调控具有高度可塑性:通过比较CRISPRi与CRISPRa的扰动效应,研究团队发现24%的CRE在抑制时反而上调基因表达,11个CRE在两种扰动下均显著影响表达。进一步分析显示,这种"反向调控"多发生于远端区域( 100kb),可能与三维基因组的高级结构(如染色质环)或复合调控元件(同时含激活与抑制位点)有关。