新进展!Commun Biol:人脑类器官展现学习记忆基础能力,神经科学研究添新模型

时间:2025-08-18

来源:100医药网 2025-08-18 14:00

本研究发现人类神经类器官具备突触形成、受体表达、即时早期基因激活等学习记忆所需基础要素,可作为研究神经生理和神经疾病的工具,为治疗策略提供参考。

在现代医学研究中,探索人脑的奥秘始终是科学家们不懈追求的目标。人脑的学习与记忆机制复杂而精密,传统的研究模型难以完全模拟其功能,这使得相关研究进展缓慢。而人脑类器官作为一种新兴的脑微生理系统模型,为我们深入探究人脑功能带来了新的希望。

近日,发表在Commun Biol上的一项研究Human neural organoid microphysiological systems show the building blocks necessary for basic learning and memory就为人脑类器官在学习和记忆相关机制研究中的应用提供了有力证据。

该研究聚焦于人诱导多能衍生的神经类器官,旨在探究其是否具备学习和记忆的基础要素。研究通过对即时早期基因表达、突触可塑性、神经元网络动态、连接性和临界状态等多方面的量化分析,证实了这些类器官在基础科学研究中的价值。

神经类器官包含多种神经细胞类型,如 -氨基丁酸能、谷氨酸能、胆碱能、血清素能和多巴胺能神经元,以及神经祖细胞、星形胶质细胞和有髓鞘的少突胶质细胞等。研究发现,神经类器官能够形成突触,表达谷氨酸能和 -氨基丁酸能受体,在基础状态和受刺激时均有即时早期基因表达,具备功能连接性、临界状态,并且在 脉冲刺激下表现出突触可塑性。

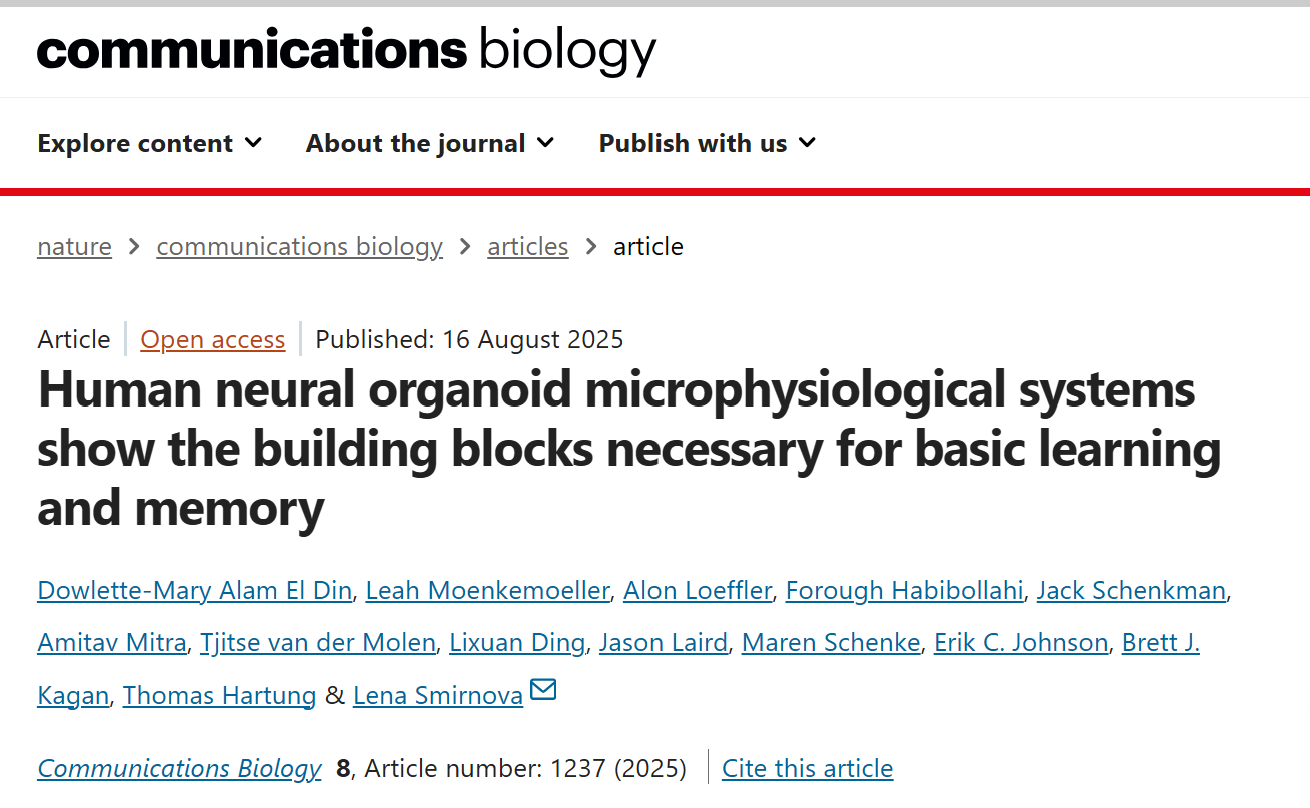

在类器官的发育过程中,其突触形成和受体表达呈现出动态变化。星形胶质细胞、少突胶质细胞和成熟神经元的标志物表达在成熟的前8周内增加,随后趋于稳定。RNA测序显示,8周和12/13周的类器官在基因表达上存在一些趋势性变化,例如部分 -氨基丁酸能标志物表达略有下调,而星形胶质细胞标志物表达增加。同时,突触前后标志物以及与突触可塑性相关的AMPA和NMDA受体等的表达也随时间变化,表明类器官在8至12周左右达到成熟状态。

即时早期基因在认知功能中至关重要,研究发现神经类器官中ARC、BDNF、NPAS4、NPTX2和FOS等即时早期基因的表达随时间显著增加,其上游调节因子CREB和CAMK2A的表达也随时间增加,这为类器官具备学习和记忆相关的细胞过程提供了支持。此外,与突触可塑性相关的microRNA表达也呈现出预期的动态变化。

钙成像和高密度微电极阵列(HD-MEAs)的分析结果显示,神经类器官具有自发性电活动和高度互联的神经元网络。钙瞬变从第4周开始出现,随着发育呈现出频率、幅度、持续时间等方面的变化,表明网络连接逐渐成熟。HD-MEAs记录显示,不同年龄段的类器官在爆发频率、峰值数量、活性区域百分比等网络动态指标上存在差异,且随着成熟,网络连接性和临界状态也发生相应变化,10-13周的类器官相比6-9周的更接近临界状态。

图1:神经类器官分化过程中谷氨酸能和 -氨基丁酸能受体及突触可塑性相关基因的表达

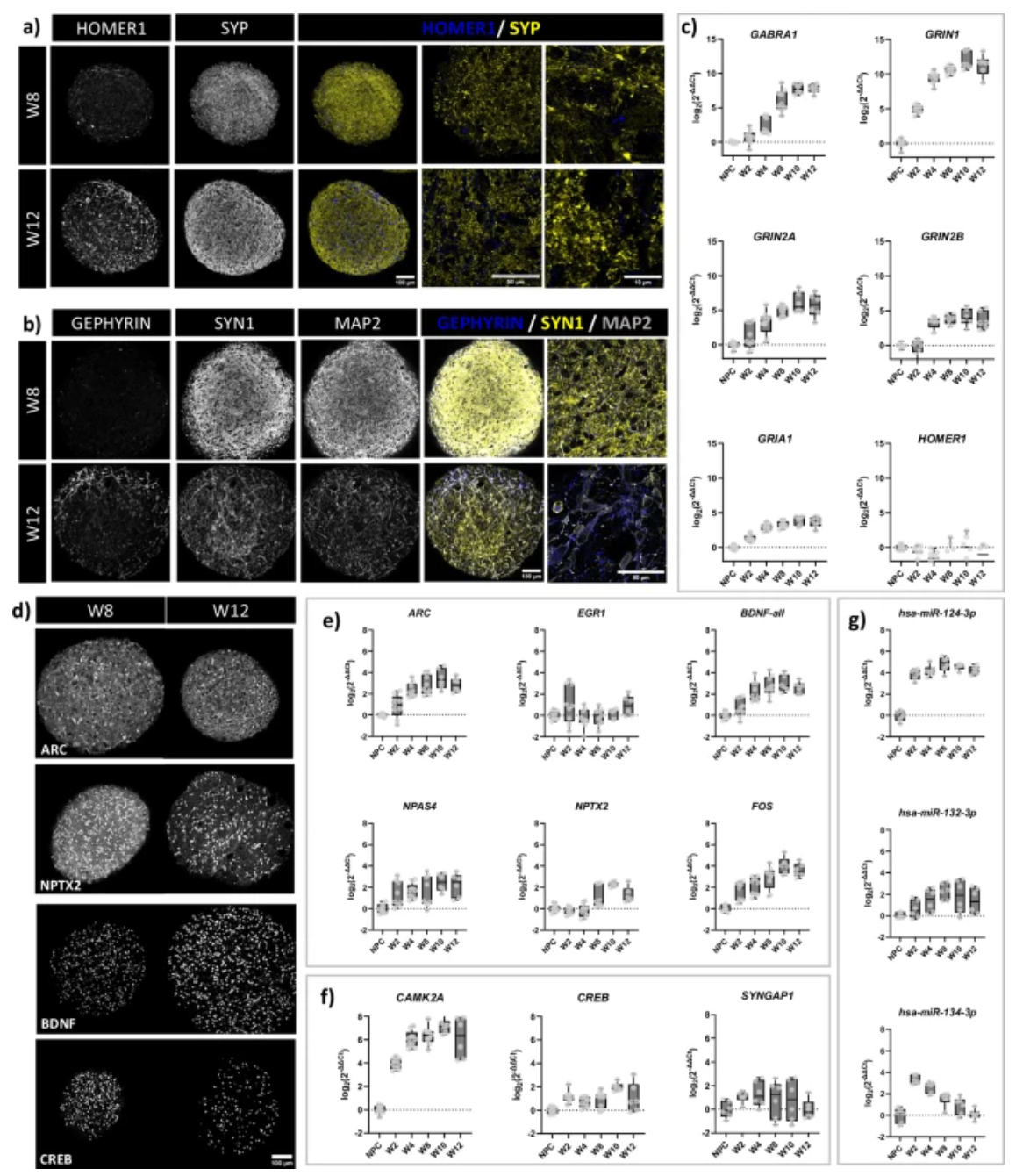

药物干预实验进一步验证了类器官对网络调节的反应。4-AP和荷包牡丹碱等药物可增强神经元去极化和突触传递,影响即时早期基因表达和神经元网络活动,而NBQX和AP5则可破坏兴奋性谷氨酸能突触传递,减少网络爆发活动,这些结果表明类器官中的突触受体和通道具有功能活性。

图2:突触传递的药理学特征改变神经元的爆发活动和即时早期基因表达

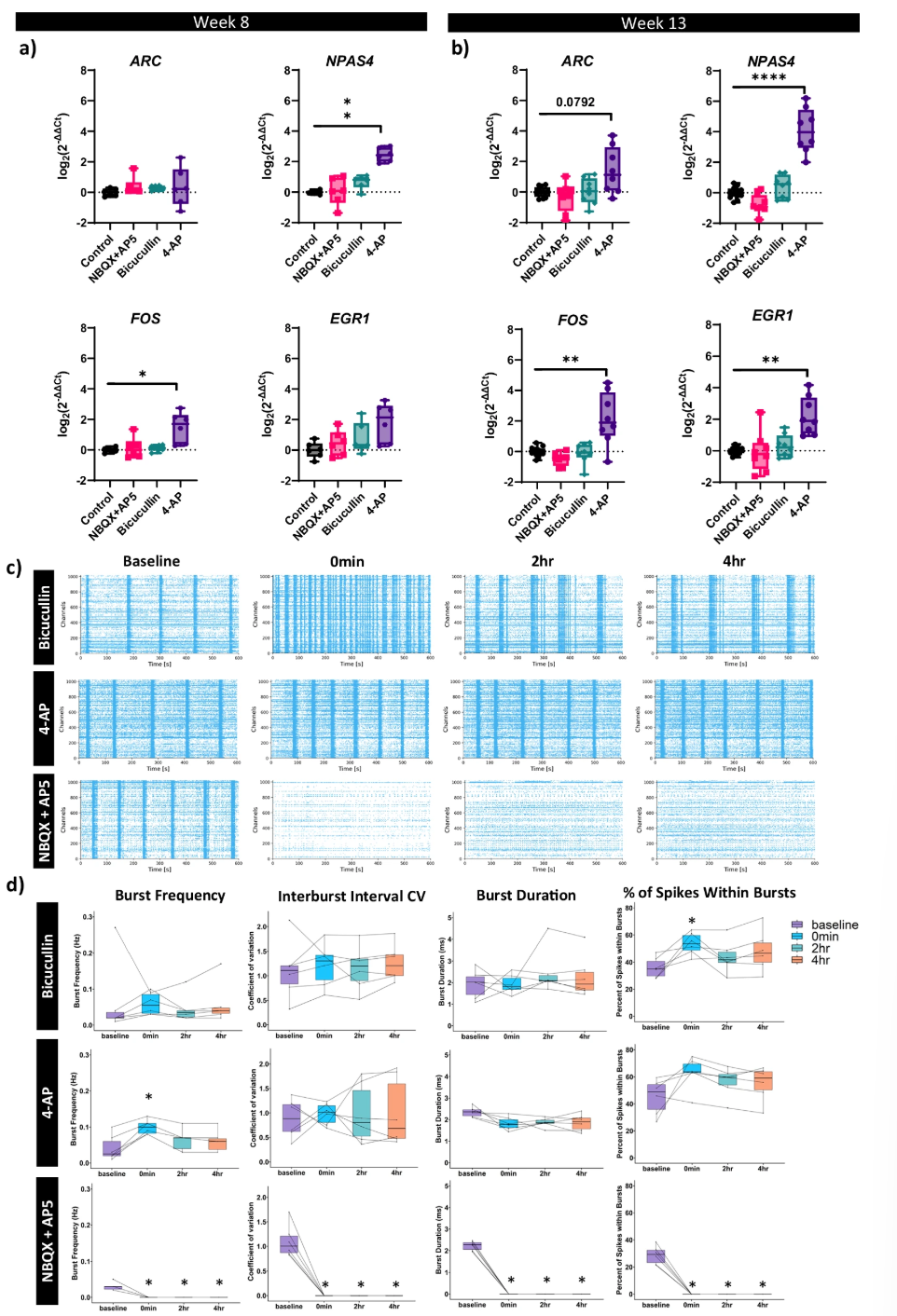

脉冲刺激(TBS)实验显示,14周龄的类器官在刺激后表现出输入特异性的突触可塑性。部分孔中的类器官在刺激后活性区域发生显著变化,总尖峰数和诱发活动增加,表明存在短期增强作用。同时,刺激后神经元网络的连接性和临界状态也发生改变,部分神经元单元在刺激后180分钟内保持发射速率的增加或减少,显示出长期增强和抑制的特征。

图3: 脉冲刺激调节实验A的短期可塑性

综上所述,这项研究通过多方面的实验证据,表明人脑类器官具备学习和记忆所需的基础构建模块,包括突触形成、受体表达、即时早期基因激活、突触可塑性以及复杂的神经元网络动态等。这不仅为神经生理学和神经疾病的研究提供了有价值的模型,也为相关治疗策略的开发提供了新的思路。随着研究的不断深入,人脑类器官有望在揭示人脑奥秘、推动医药研发等方面发挥更加重要的作用,为人类健康事业带来新的突破。(100yiyao.com)

参考文献:

Alam El Din DM, Moenkemoeller L, Loeffler A, et al. Human neural organoid microphysiological systems show the building blocks necessary for basic learning and memory.Commun Biol. 2025;8(1):1237. Published 2025 Aug 16. doi:10.1038/s42003-025-08632-5

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->