抗癌药“跨界”发力!Cell:两种老药组合有望逆转阿尔茨海默病记忆衰退

时间:2025-07-28

来源:100医药网 2025-07-28 10:41

阿尔茨海默病是一种最常见的痴呆症类型。在一项新的研究中,来自加州大学旧金山分校和格拉德斯通研究所的研究人员将阿尔茨海默病的基因表达特征与1300种已获批药物诱发的基因表达特征进行了比较,并发现两种抗癌阿尔茨海默病(AD)作为最常见的痴呆症类型,正困扰着全球数千万人。这种疾病以大脑中 淀粉样蛋白(A )沉积、tau 蛋白缠结以及神经元和胶质细胞功能异常为特征,导致患者认知能力持续衰退。然而,过去数十年的研究仅产出少数对症治疗药物,无法真正阻断或逆转疾病进程。

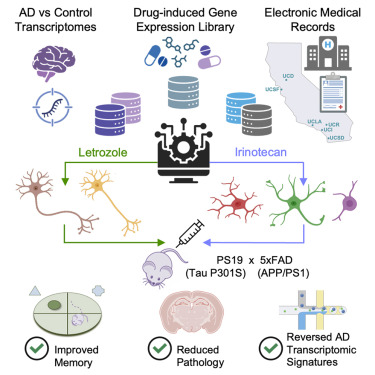

近日,发表在《细胞》杂志上的一项突破性研究带来了新希望:来自加州大学旧金山分校和格拉德斯通研究所的团队发现,两种已获批的抗癌药物 来曲唑(letrozole)和伊立替康(irinotecan)的组合,能精准靶向 AD 患者大脑中不同细胞类型的异常基因表达,在动物模型中显著减少病理损伤并恢复记忆。这一 老药新用 的发现,为复杂的 AD 治疗开辟了精准联合疗法的新路径。

研究的起点,是解析 AD 对大脑细胞的分子影响。团队整合了三项公开研究的单细胞转录组数据,涵盖多名 AD 患者和健康对照者的大脑样本,系统分析了 6 种关键细胞类型(兴奋性神经元、抑制性神经元、小胶质细胞、星形胶质细胞、少突胶质细胞、少突胶质前体细胞)的基因表达变化。结果发现,AD 不仅会改变神经元的基因活性,胶质细胞的炎症反应、代谢紊乱等也参与其中,且不同细胞的异常基因特征差异显著。

基于这些细胞特异性的基因 异常图谱 ,研究人员对 1300 种已获批药物进行了筛选 他们对比了每种药物在人类细胞中诱发的基因表达变化,寻找能 逆转 AD 异常特征的候选。最终,86 种药物被初步锁定,其中 25 种能同时影响多种细胞类型。

为进一步验证,团队查阅了加州大学系统 140 万份 65 岁以上人群的电子病历,分析这些药物与 AD 发病风险的关联。结果显示,5 种药物与 AD 风险降低显著相关,其中来曲唑(常用于乳腺癌治疗)和伊立替康(常用于结直肠癌治疗)表现突出:服用来曲唑的人群 AD 相对风险大幅降低,伊立替康使用者风险降低更为明显。更关键的是,来曲唑主要靶向神经元的异常基因表达,伊立替康则针对胶质细胞,二者互补性强。

动物实验验证

研究人员在一种特殊的 AD 小鼠模型(同时携带 A 和 tau 病变的双转基因小鼠)中测试了这一组合。小鼠被分为四组,分别接受溶剂、来曲唑单药、伊立替康单药及联合治疗,每周两次腹腔注射,持续 3 个月。

结果令人振奋:

1. 记忆恢复:在莫里斯水迷宫测试中,仅联合治疗组的小鼠在 24 小时和 72 小时后仍能准确记住平台位置,目标象限停留时间是其他组的 1.5-2 倍,穿越原平台位置的次数也显著更多。

2. 病理改善:联合治疗使小鼠海马体(大脑记忆中枢)体积增加约 15%,A 沉积减少 30% 以上,tau 蛋白缠结减少近 40%,且神经元丢失得到显著缓解。

3. 细胞修复:小胶质细胞的过度炎症和星形胶质细胞异常激活在联合治疗后均明显减轻,而单药治疗效果有限。

精准机制

通过单细胞转录组分析,团队进一步揭示了联合治疗的分子机制:来曲唑主要纠正神经元中与突触功能、tau 蛋白磷酸化相关的异常基因表达,而伊立替康则靶向胶质细胞的炎症通路和代谢缺陷。

例如,AD 中异常上调的 APOE 基因(已知的 AD 风险基因)在小胶质细胞中被来曲唑下调,在星形胶质细胞中被伊立替康上调,共同恢复了胆固醇代谢平衡;少突胶质细胞中与髓鞘形成相关的基因异常,则被联合治疗逆转,改善了神经信号传导。这种 各司其职 的协同效应,使得联合治疗能逆转数百个 AD 相关基因的表达异常,远超单药效果。

老药新用的优势与前景

这一发现的独特价值在于 精准 与 安全 。来曲唑和伊立替康均已通过 FDA 批准,且能穿过血脑屏障到达大脑病灶。此外,流行病学数据显示,长期使用这两种药物的癌症患者,AD 发病率显著低于普通人群,为其临床潜力提供了间接支持。

论文共同通讯作者指出: 阿尔茨海默病的复杂性意味着单一靶点药物难以奏效。这种细胞类型导向的联合疗法,能同时击中疾病的多个 软肋 。 目前,团队计划推进临床试验,验证这一组合在 AD 患者中的安全性和有效性。

对于饱受 AD 困扰的患者而言,这种 老药新用 的策略不仅能加速药物落地,更带来了 逆转记忆衰退 的切实希望。或许在不久的将来,抗癌药跨界对抗 AD 的故事,将成为神经退行性疾病治疗的新范式。(100yiyao.com)

参考文献:

Yaqiao Liet al, Cell-type-directed network-correcting combination therapy for Alzheimer s disease, Cell (2025). doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.035.

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->